Black Mother : entretien avec Khalik Allah

Black Mother, le deuxième long-métrage du New Yorkais Khalik Allah après Field Niggas (2015), est un film-fleuve qui étonne par sa densité et son impertinence. Durant 75 minutes, le réalisateur nous transporte dans la Jamaïque de son grand-père pour un voyage qui retrace l’histoire d’une île dont nous savons en définitive très peu de choses. Ce sont particulièrement ses marginaux, les travailleuses du sexe, les rescapés du cancer et autres abîmés de la vie qui attirent son regard. Nous avons rencontré Allah lors de son passage à Paris où il présentait Black Mother à la 40ème édition du festival international du film documentaire Cinéma du Réel (voir notre compte-rendu ici.)

Pour cet entretien, durant lequel nous avons discuté documentaire et laideur, lumière et Five Percenters, nous avons choisi de faire dialoguer l’œuvre de Khalik Allah avec celles de femmes noires artistes telles que Yagazie Emezi ou Deana Lawson. Une manière pour nous de poursuivre la mission d’Atoubaa : celle de mettre en avant les productions artistiques des femmes noires.

Rhoda Tchokokam : J’ai lu quelque part que le film devait être sur les marrons, et aujourd’hui il s’intitule Black Mother. Je voulais savoir comment tu es parti de cette idée pour en arriver au film qu’on vient de voir.

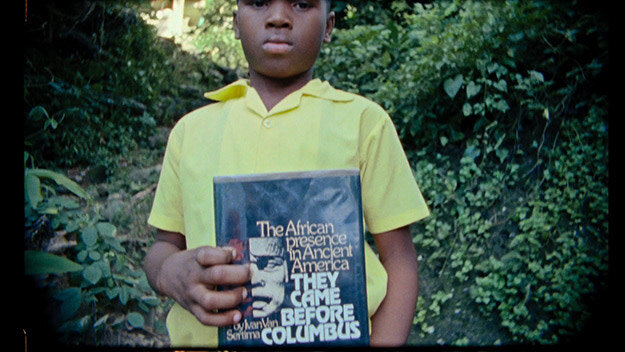

Khalik Allah : C’était peut-être un peu plus tôt dans le processus quand j’essayais de déterminer le sujet du film. [Dans Black Mother] il y a toujours quelques passages à propos des marrons. J’ai filmé à Portland où se trouve un village de marrons qui s’appelle Moore Town et plusieurs personnes qui s’expriment [dans le film] sont des marrons… Mais je ne voulais pas aller trop loin dans cette direction parce qu’on pourrait en faire tout un film. Et puis l’Histoire aussi ! Il y a ce moment où l’homme chante, c’est une sorte de rap sur l’Histoire. Il y a tellement d’Histoire en Jamaïque, de l’esclavage, au commerce triangulaire… la plupart des Jamaïcains sont Ghanéens de toute façon. Mais au lieu d’explorer toute cette Histoire, j’ai choisi de montrer mes sujets avec des livres entre les mains — si vous vous souvenez de la séquence avec des livres – donc c’était une sorte de piste pour ceux qui aimeraient aller plus loin car il y a certains livres comme They Came Before Columbus de Ivan Van Sertima où il parle de la présence des Noirs en Amérique avant l’esclavage. Il y a toujours eu des Noirs en Jamaïque, même avant le commerce triangulaire. Donc oui, parler du marronnage c’était une manière de représenter l’esprit rebelle, si tu vois ce que je veux dire, parce que les marrons sont ceux qui se sont soulevés contre l'esclavage, qui se sont battus contre les maîtres d’esclaves. Je ne pourrais pas faire un film sur la Jamaïque sans les inclure. Même si ce n’est pas toute l’Histoire, j’en ai gardé assez pour qu’elle y soit. Oui j’ai probablement dit ça dans un entretien il y a très longtemps.

Fanta Sylla : Connais-tu Cecile Emeke ?

KA : Non.

FS : C’est une réalisatrice anglaise noire. Elle a créé une série qui s’appelle Strolling où elle s’entretient avec des Noirs de la diaspora. Les premiers épisodes se passent à Londres où elle a interviewé ses amis qui parlent de plusieurs choses, dont être noir en Angleterre. Puis elle s’est rendue en France, où elle a rencontré plusieurs français noirs dont moi. Et ensuite en Italie, aux Pays-Bas et sa dernière vidéo a été tournée en Jamaïque. J’y pensais en regardant ton film parce qu’elle aussi est métisse avec des racines jamaïcaines. Je l’ai interviewée et je lui ai posé des questions sur sa relation avec la forme documentaire, le genre documentaire, et je ne sais pas comment tu définirais ton affinité avec cette forme. Es-tu attiré par elle ou était-ce juste un choix pragmatique ? Une question de moyens ?

KA : C’est mon style. Mon style est très « relatable », je me considère comme un réalisateur pour les réalisateurs. Mon film est pour les autres réalisateurs. C’est pour tout le monde mais quand les autres réalisateurs le voient, ça leur donne l’autorisation de faire quelque chose de personnel même avec peu de moyens. J’avais un budget pour ce film, mais c’est considéré comme un petit budget pour un projet documentaire. L’équipe c’était juste moi, mon petit frère, mon micro et la caméra. Ça m’a permis d’avoir accès à une certaine intimité car si j’avais été suivi par dix ou vingt personnes, les gens ne se seraient pas confiés à moi comme ils l’ont fait.

Je ne connais pas [Cecile Emeke], mais ça à l’air très intéressant. Tu devrais m’envoyer son travail. Ça me fait toujours plaisir de voir des femmes noires utiliser leur voix de manière artistique parce que tu sais la femme noire a été la plus… quel est le mot...

FS : Négligée...

RT : Insultée...

KA : Insultée ! Oui, dénigrée, simplement dénigrée.

Black Mother, Khalik Allah

Strolling, Cecile Emeke

FS : Est-ce que tu as l’impression de faire partie d’une famille de réalisateurs ? d’une tradition cinématographique ? Ressens-tu une affiliation avec d’autres réalisateurs ? En regardant le film j’ai beaucoup pensé à Kahlil Joseph et je me demandais si tu y voyais un lien avec son travail.

KA : Oui, Kahlil est un ami à moi. D’ailleurs c’est lui qui m’a invité à participer à Lemonade, donc j’ai filmé des plans de ce film... Je dirais qu’on est similaires mais aussi différents. Mon style est non-commercial. Lui il participe à beaucoup de projets commerciaux, mais il le fait en comprenant la réalité donc tout n’est pas lisse. Il fait beaucoup de choses brutes et c’est pour ça que lui et moi on se comprend. Je ne fais pas beaucoup de choses commerciales, je fais beaucoup de choses réalistes, brutes, et tu sais il m’a dit : « ne fais pas de choses commerciales », il m’a dit : « yo, reste pur, ne fais pas de choses commerciales, continue à faire ce que tu fais » et c’était très encourageant. J’ai participé à deux projets commerciaux, l’un d’eux étant Lemonade...

RT : Donc tu considères Lemonade comme un projet commercial ?

KA : Oui carrément dès qu’il y a autant d’argent en jeu, dès que les gens se maquillent ou des choses comme ça pour moi c’est commercial. Dans mon film personne ne joue. Je les ai arrêtés dans la rue pour prendre des photos, on n’avait pas le temps de se préparer : c’est mon style grassroot.

Oui, je ressens un lien avec Kahlil Joseph et je suis heureux de voir des artistes noirs émerger et faire leur truc. Ça ne veut pas dire qu’on va forcément êtres potes parce que je suis noir et tu es noir. Parfois les gens ne s’identifient même pas comme tel. Les États-Unis ont traversé tellement de viols, l’esclavage… en Jamaïque on peut me considérer comme blanc. Des membres de ma famille évidemment que non, ils me considèrent comme noir et je me considère comme noir. Je voudrais juste dire que nous sommes tous en relation. Le travail de chacun va m’encourager... Mais mon truc c’est de montrer la part laide des choses qui ne devrait pas être ignorée. Je fais un panorama de mes impressions quand je filme.

125th and Lexington, Khalik Allah

FS : En parlant de laideur, la prochaine artiste est Yagazie Emezi, une photographe qui vit à Lagos. Sa série « Re-learning bodies » explore le sens des cicatrices. Et je voulais savoir ce que tu voyais dans les cicatrices – très présentes dans Black Mother. Est-ce que tu vois l’Histoire, la beauté, est-ce juste pour leur aspect visuel, ou y vois-tu autre chose?

Khalik Allah : Mon intention et mon sentiment c’est que le corps n’est qu’un tas de poussière. On passe beaucoup de temps à le rendre beau, à s’entraîner, à le rendre fort, manger sain mais ce n’est pas notre « vrai-soi ». C’est juste le vaisseau que notre esprit utilise temporairement. Donc quand je montre [des cicatrices], j’essaye aussi de montrer le triomphe de notre vrai-soi, de l’esprit sur le corps. Dans certaines scènes de mon film, tu peux voir un homme avec une tumeur derrière la tête mais il est toujours heureux. Donc pour moi c’est le triomphe sur sa condition, ses circonstances. L’homme à qui il manque la moitié du nez, emporté par le cancer, je ne sais pas s’il est heureux… C’est aussi pour montrer que [le corps] est tellement basé sur l’égo, il peut être attaqué et on doit le protéger, le défendre. Mais le « vrai-soi » n’a pas besoin de défense, le vrai-soi est au-delà de ce monde. C’est pour ça que je ne crois pas en la mort. Tu sais la mort peut être considérée comme une autre cicatrice ; une cicatrice permanente en vrai. Mais ça te montre juste que [le corps] est un véhicule temporaire.

Et la beauté est présente dans mon film non pas parce que je filme de belles femmes ou en argentique et qu’il y a des couleurs vives, mais parce qu’elle vient des personnes elles-mêmes, de mon choix de voir la beauté en toute chose. C’est un choix conscient que je fais de voir le monde de cette façon. On est responsable de ce que l’on voit, on est responsable de ce que l’on pense. Quand on voit une chose on peut l'interpréter comme bonne ou mauvaise, belle ou laide. Tous ces jugements sont subjectifs. Mais les cicatrices montrent aussi que l’esclavage est toujours présent. On a tous vu les photos du dos des esclaves qui ont été fouettés et la Jamaïque est un endroit où l’esclavage sévit toujours dans des lieux différents. En fait la scène dans le film avec les Chinois, je ne cherchais pas à les salir mais [montrer que] la Jamaïque est en train de devenir une colonie chinoise.

FS : C’est aussi vrai de l’Afrique.

KA : Je ne voulais pas enjoliver les choses non plus, le premier montage que j’avais était bien plus sévère, plus de monde aurait été offensé. Mais ce que j’ai fait c’est que j’ai montré le chinois en train de faire le signe « peace » à la fin pour faire la transition avec le second trimestre. C’était un jeu avec les deux doigts du signe « peace » et le second chapitre, mais c’était aussi [pour signifier] qu’on n’entendait pas son point de vue. Parce qu’en ce moment la Chine est surpeuplée, les gens vivent presque les pieds dans l’eau. Donc ils essayent d’émigrer dans différentes parties du monde, et profitent de la Jamaïque parce que c’est un pays pauvre. Ils possèdent la plupart des hôtels. La Jamaïque est un pays basé sur une économie de service, sur le tourisme, donc ils ont pu venir et en profiter.

Untitled, Khalik Allah

RT : Corrige-moi si je me trompe, tu fais toujours partie des Five Percenters ?

Oh oui, toujours.

RT : Donc je voulais savoir comment cela influence ton travail ? Comme tu l’as si bien dit tu voudrais montrer ce qui est considéré comme « laid » par la société. Et je sais qu'au sein de la Five Percent Nation, il est permis d’avoir des vices, de ne pas être droit. Il y a beaucoup de Five Percenters qui ont fait de la prison, qui ont des addictions et contrairement à d’autres groupes religieux, la Five Percent Nation, qui est un style de vie, accepte les gens comme ils sont sans chercher à les changer.

KA : Carrément. J’ai rejoint les Five Percenters quand j’ai quitté la quatrième. A ce moment-là je sentais que ma vie sombrait dans une spirale infernale. J’avais faim de connaissance, je cherchais à m’éduquer mais je ne me fiais pas au système scolaire parce que mon amour-propre avait touché le fond… Certains enseignants me disaient que je ne serais bon à rien. C’était très irrespectueux, je ne comprends pas comment on peut dire ça à un enfant, qu’il n’accomplira jamais rien. C’est juste un enfant. Donc intégrer la Five Percent Nation était un regain de confiance en soi. Quand tu apprends The Knowledge of Self, tu apprends à savoir qui tu es et ça te rend plus fort.

La Nation a débuté en 1964 créée par Clarence 13X. Il était considéré comme un père vu que beaucoup de Five Percenters n’avaient pas de pères. La Nation of Islam parlait aux adultes, les Black Panthers ciblaient les adultes, tous les groupes conscients ciblaient les adultes. [Clarence] parlait aux enfants, il allait vers les jeunes membres de gangs qui s'entretuaient et leur transmettait le savoir. Mais qu’ils accèdent au savoir et deviennent droits ne voulait pas dire quitter la rue pour de bon. Donc [Ces comportement de rue] persistaient. Beaucoup de Five Percenters sont alcooliques aujourd’hui. C’est triste, beaucoup d’anciens sont en train de mourir parce qu’ils ont grandi dans des circonstances difficiles et s'alcoolisaient pour faire face. Mais ils restent tout de même des génies. Ces frères pourraient vous dire la distance d’ici à Pluton parce que cela faisait partie des 120 Lessons.

RT : On retrouve ces personnes dans ton travail?

KA : Oui bien-sûr. Dans mon premier film, Field Niggas, et bien avant quand je travaillais avec le Wu Tang, j’ai réalisé un documentaire qui s’appelle Popa Wu: a Five Percent Story. Popa Wu était le patriarche du Wu Tang Clan et il était un five percenter important — il l’est toujours. Dans ce film en particulier il y a un aspect très religieux, je le considère spirituel mais certains five percenters diraient « Yo Khalik, c’est quoi ça ? Tu veux dire quoi avec ça ? ».

La Five Percent Nation m’a aussi enseigné la tolérance et le respect de la différence. 5% veut dire 5%, il n’y aura toujours que 5% qui seront dédiés à certaines choses. Pas pour dire que le reste des 95 restants sont mauvais ou négatifs, c’est juste une manière différente de faire les choses. 5+1 = 6, 7-1 = 6, 2+4, 3+3… Il y a différents moyens d’arriver à la même destination. Le moyen n’est pas important, c’est le fait d’y parvenir qui compte. Donc quand je regarde le Catholicisme, le Rastafarisme, l’Hindouisme, je vois juste des moyens.Nous essayons tous d’atteindre Dieu, et nous sommes tous concernés par notre rapport à l’univers. Donc oui les Five Percenters sont tout pour moi, même mon nom Khalik Allah vient de la Five Percent Nation.

Helène Amouzou

Khalik Allah

FS : La dernière artiste est Hélène Amouzou, une photographe togolaise et j’ai pensé au filtre vert qu’on peut retrouver sur ses photos. J’associe toujours ton travail à la nuit, donc je voulais savoir si tu avais un lien particulier avec ce moment de la journée. Est-ce que tu utilises un éclairage particulier quand tu filmes la nuit ? Les sujets sont toujours noirs, mais il y a une sorte de lumière verte.

Khalik Allah : C’est la lumière incandescente, l’esthétique des lumières de rue. Je n’ai jamais utilisé de flash, je ne sors jamais avec un flash. J’utilise une pellicule faite pour capturer la lumière du jour. C’est fait pour capter la lumière du soleil mais je l’utilise la nuit. Beaucoup des personnes filmées traversent des épreuves et d’une certaine manière la pellicule se bat aussi pour créer une image parce qu’il fait si sombre. Souvent je disais à la personne « Hey, marche avec moi dans la lumière », et après l’avoir dit tant de fois ça m’a frappé, je disais « marche avec moi dans la lumière » puis je me disais « putain, c’est une chose que le Christ aurait pu dire ! » alors j’ai commencé à appeler ça « le prêche de la caméra » parce que je me sentais comme un pasteur d’une certaine façon. Non pas que j’inventais quoi que ce soit de nouveau, mais j’écoutais les gens, je les écoutais. Et c’était une forme de charité. La charité ce n’est pas seulement donner de l’argent, des fois c’est juste écouter [les gens]. Donc oui je filme la nuit — et c’est drôle parce que je travaillais de nuit et même pendant mes jours de repos, j’étais toujours réveillé à 2 heures, 3 heures du matin donc c’étaient mes heures pour photographier. C’est de cette façon que ça s’est fait. Je ne me suis pas dit « je vais juste filmer la nuit », c’était mon mode de vie à cette époque qui m’a amené à filmer la nuit.

FS : As-tu filmé sur pellicule et en numérique ?

KA : Oui, pellicule et numérique. Pour ce projet, c’était principalement en pellicule.

FS : Une préférence ?

KA : Je préfère la pellicule, je choisirais la pellicule contre le numérique sans hésiter. La pellicule a plus d’âme. Elle projette plus d’émotions. Quand les gens regardent mon travail je veux qu’ils aient le sentiment d’y être. Je veux qu’ils se sentent en Jamaïque ; ou quand ils voient Field Niggas, qu’ils soient à Harlem. (s’excuse et roule une cigarette)... Même quand ils regardent mes portraits, je veux qu’ils se disent « cette personne est dans ma chambre. » Quand tu cliques sur mes photos sur Facebook, si tu cliques et qu’elles s'agrandissent, je veux que tu sentes que cette personne est avec toi. Je ne veux pas être un passeur, je veux être une sorte d’intermédiaire, transporter les gens, c’est mon but. J’essaye de m’améliorer mais évidemment il y a une caméra, il y a un objectif, il y a beaucoup de choses qui se passent. A Harlem les gens doivent être vigilants. Même quand je dis « est-ce que je peux te prendre en photo », il y a un policier là-bas, il y a des enfants qui se battent ici, donc des fois je prends une photo, ils oublient puis j’en prends une autre et c’est celle là que j’utilise parce qu’ils sont absorbés par l’environnement. Même si j’ai eu la permission, ça reste pris sur le vif.

FS : A propos de la femme nue que l’on voit dans Black Mother… Comment approches-tu un sujet de la sorte ? Comment approches-tu la nudité ? Parce que tu as dit plus tôt lors du Q&A que la Jamaïque était conservatrice, ce qui est intéressant car de ma perspective on pourrait croire qu’il y a une certaine liberté des corps dans la culture jamaïcaine, dans la manière dont les femmes habitent et bougent leur corps…

KA : Oui, carrément;

FS : Et je pense que tu as réussi à filmer cette liberté dans le film. Comment as-tu abordé cette femme ?

KA : C’est une amie à moi en fait. Parce qu’arrêter qui que ce soit et lui demander de faire ça, on m’aurait dit non. C’est une amie de longue date, et c’est la même femme qui porte la robe blanche et dorée. Après l’avoir filmé nue, je voulais la filmer dans un ensemble africain — je ne sais même pas si c’est africain parce que parfois ces robes sont faites en Angleterre…

RT : En Hollande...

KA : Exactement. Je voulais montrer ces deux aspects, parce qu’elle est nue ce n’est pas un drame. Les gens pensent que la nudité est forcément sexuelle, mais la nudité fait partie de beaucoup de cultures. C’est juste que l’Amérique, l’Europe ont si peu de respect pour le corps qu’il doit être systématiquement sexualisé.

FS : Surtout ceux des femmes noires. Il y a tout une histoire autour de l’exhibition du corps des femmes noires pour des audiences blanches en Europe. Il y a une histoire assez lourde derrière cette image.

KA : Carrément.

RT : Maintenant que j’y pense, ce moment du film avec la femme nue me fait penser au travail de Deana Lawson.

KA : Oui c’est mon amie, carrément.

RT : Je vois un lien entre ton travail et le sien. Je sais qu’elle approche ses sujets dans la rue, établit un rapport de confiance et les filme chez eux, parfois nus.

KA : Oui c’est une grande artiste, elle m’a invité à Princeton où elle enseigne. J’ai rencontré ses étudiants, je leur ai montré Field Niggas et on a eu une longue discussion. Oui, c’est une artiste géniale et j’ai le plus grand respect pour elle. J’ai hâte qu’elle voie le film, parce qu’elle sait que je travaillais dessus mais elle ne l’a pas encore vu.

A chaque fois que tu montres la nudité, c’est un sujet sensible. Particulièrement en tant qu’homme, en entrant dans cette zone, je savais que c’était un risque ; mais j’étais confiant parce que je savais que je proposais quelque chose d’inédit, qui devait être montré. Je ne suis pas important, l’œuvre l’est. Je suis l’œuvre, je ne me sépare pas de mon travail mais c’est une extension de ma personne. C’est une discussion continue. (il note que le film vient juste d’avoir sa première au début du mois de mars.)

RT : Tu as commencé comme photographe de rue, et maintenant tu réalises des films. J’essayais de penser à des photographes de rue qui ont fait cette transition mais je n’en ai pas trouvé beaucoup. Comment es-tu passé de la photo à la réalisation ?

FS : Gordon Parks était un photographe de rue et réalisateur non ?

KA : Oui, c’était un photographe de mode, il faisait des portraits. D’ailleurs j’ai lu son autobiographie, et je pense à lui depuis le début de mon séjour à Paris. Il a ce livre A Choice of Weapons où il raconte sa première fois à Paris et à quel point c’était majeur pour lui en tant qu’artiste et comment il a commencé à composer de la musique ici. J’aurais aimé rester un mois pour absorber tout cette énergie, mais je reviendrai.

RT : Il faut que tu ailles à Château Rouge et Château d’eau où il y a des Noirs à Paris.

KA : Je sais il faut que j’y aille, j’ai ma caméra, pas celle-ci (montre sa caméra), j’en ai une autre avec moi, mais je n’ai pas eu l’occasion de l’utiliser.

Pour dire la vérité j’ai commencé avec la réalisation, quand j’avais 14 ans avec une caméra 8mm que ma mère m’avait achetée. Je l’ai supplié et elle me l’a acheté pour mon quatorzième anniversaire. Je n’arrêtais pas de filmer… Et quand j’ai eu 19 ans, j’ai réalisé et monté mon premier court métrage. Puis à mes 25 ans, j’ai terminé le projet de quatre ans avec le Wu Tang sur Popa Wu et après ces quatre années je me disais « je ne vais plus réaliser, je suis fatigué » et c’est là que je me suis mis à la photo. Et puis la photo a finalement influencé mon travail de réalisation, dans Field Niggas et Black Mother, c’est un style photographique affirmé, c’est un documentaire photographique construit autour de portraits. C’est aussi pour ça que l’audio était séparée parce que les photos expriment mille mots.

Cet entretien a été mené par Fanta Sylla et Rhoda Tchokokam dans le cadre du festival Cinema du Réel.